Современные художники

Регистрация/Вход

Авторов онлайн

Гостей онлайн

Сейчас 679 гостей и 1 пользователь онлайн

Эмиль Нольде: картины, биография. Немецкий экспрессионизм. |

Автор:

Автор: Павел Ин.

| Картины известных художников - Яркие личности в искусстве |

| 12.07.2012 13:12 |

|

Эмиль Нольде (нем. Emil Nolde, настоящее имя Ганс Эмиль Хансен (нем. Hans Emil Hansen), 1867, Нольде, ныне Дания — 1956, Зеебюль) — один из ведущих немецких художников-экспрессионистов, график , считается одним из величайших акварелистов XX в. Эмиль Нольде известен своей энергичной манерой письма и выразительным выбором цветов. Биография Эмиля НольдеСтатья Екатерины Деготь из книги "Художественный календарь 100 памятных дат", М., 1992 г. Эмиль Нольде не любил, когда его называли экспрессионистом. Однажды он признался, что вздохнул свободнее, когда «футуристы и конструктивисты стали претендовать на это название». Нольде не хотел — или не в силах был — отступить от своей позиции «одинокого художника». Таким он и остался — уникальным художником, странным и нелюдимым человеком. Он всегда сторонился художественных групп, лишь ненадолго примкнув к «Мосту», затем к «Синему всаднику». Но если искать одного, самого характерного экспрессиониста, возможно, им окажется именно Нольде — художник поразительной интенсивности переживания и редкой открытости в выражении своих чувств, художник трагического темперамента и высокого религиозного напряжения. Для него, вечно недовольного собой, погруженного в меланхолию, живопись была единственным средством высказывания и освобождения от сомнений, единственной возможностью жить.

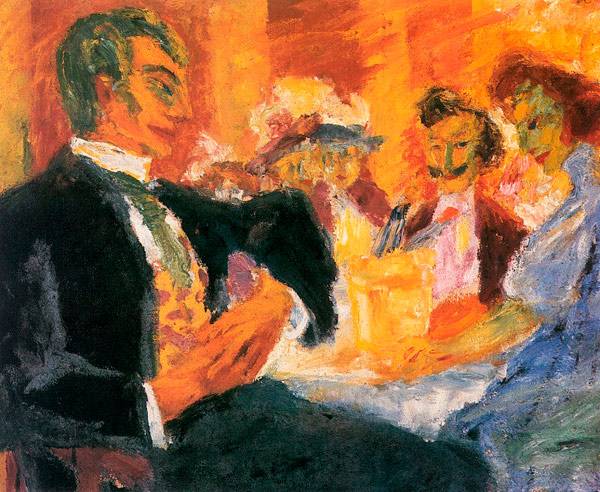

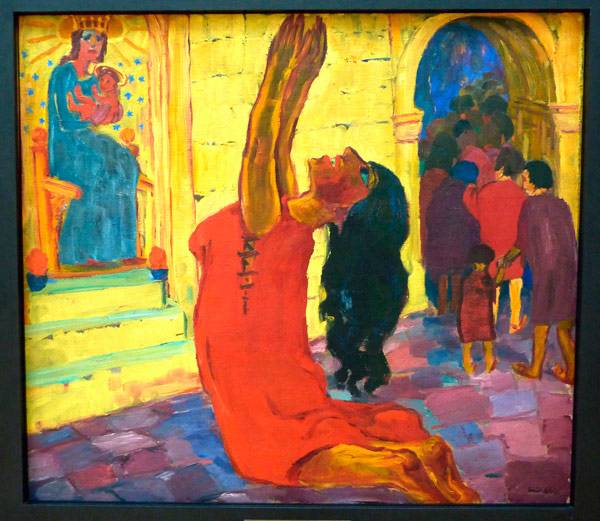

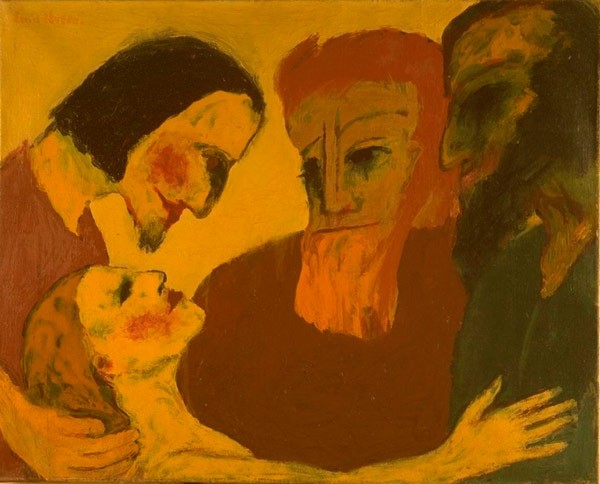

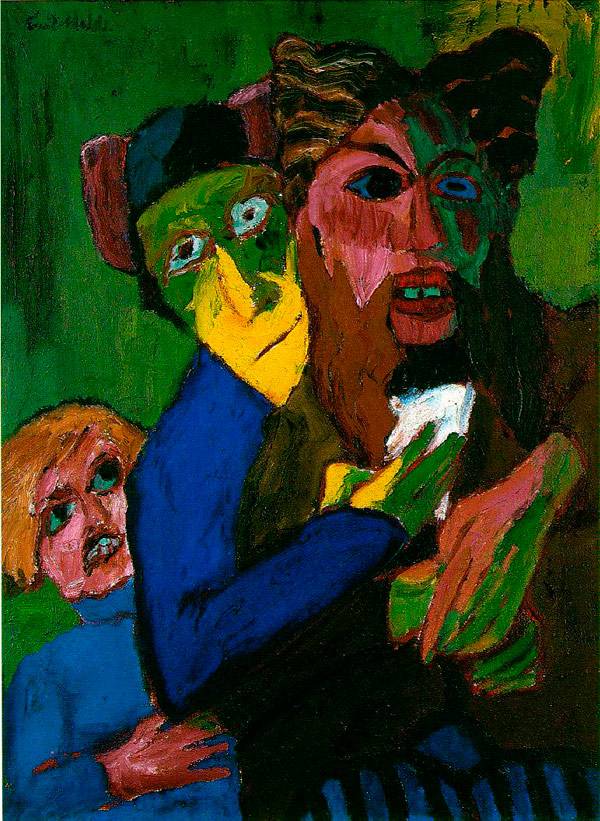

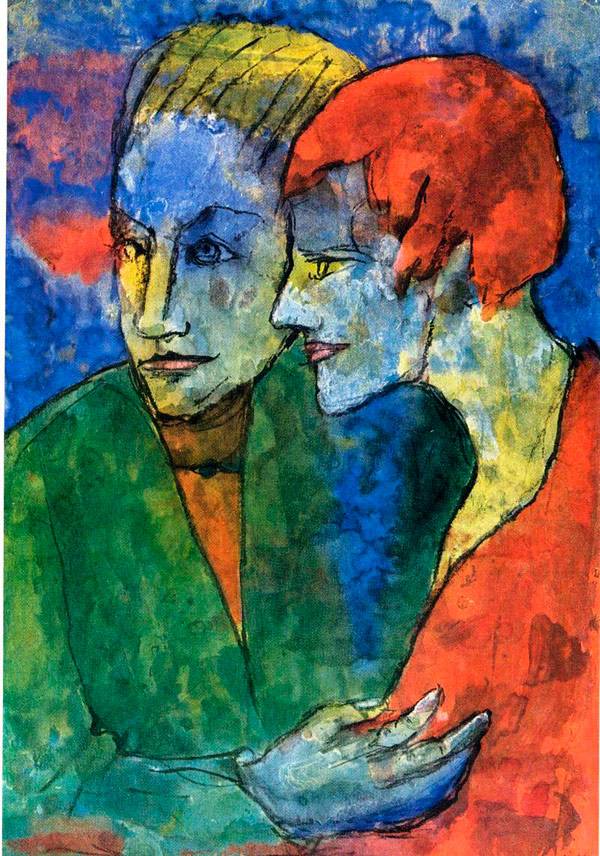

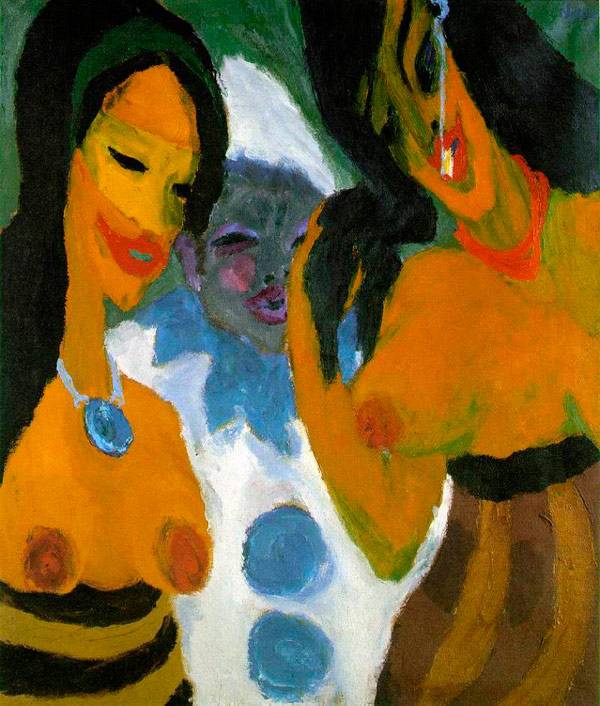

Авотопортрет Эмиля Нольде Экспрессионизму, направлению, возникшему в начале 20 века в Германии, суждено было получить статус «вечно возвращающегося» художественного явления. Он отвечал миру человека новейшего времена с его неразрешимыми коллизиями, смесь» грубо низменного и духовного, жестокого и возвышенного. Он был вызван к жизни желанием постичь истинное, постоянное в природе вещей, а не внешнее и преходящее. Отсюда напряженная страстность экспрессионистской живописи, отсюда и разрыв с традицией импрессионизма. «Вместо неуверенного изящества импрессионизма, — скажет один яз теоретиков нового движения, — достоверное утверждение, отважность, повелительность и патетическая резкость». Экспрессионистам оказались нужны широкие живописные жесты, варварски-яркие краски, изломанные формы, материальность и определенность предметов. Детали исчезают — ведь «искусство, которое хочет только подлинного, исключает второстепенное». Эмиль Нольде, лишь будучи уже зрелым человеком, ступил на собственную дорогу в искусстве. В юности он носил фамилий Ханзен, сменив ее позднее на название той небольшой северной деревни, где родился. В его жизнь навсегда вошли северные края с их суровой и величественной природой, и не раз еще он будет путешествовать или скитаться по северу Европы, живя в Дании, Швеции, Ютландии, Гамбурге. Среда, в которой прошло его детство, тоже была простой, грубой и суровой — с тяжелым трудом, с Библией у изголовья с постоянным молчанием, определившим и его характер. Бегство в природу сделало его художником: он приобрел опыт, своеобразную школу, но и средства для художественного образования, когда исполненная им серия открыток с изображением горных вершин в виде фантастических великанов неожиданно возымела коммерческий успех. Больше, чем частные художественные школы, дали ему картины Милле и Гойи, Бёклина и Домье, Рембрандта и Тициана — художников, в которых он искал «внутреннего огня». Не прошли мимо его внимания Ван Гог, Гоген и особенно близкий ему по духу Мунк. Эмиль Нольде много работал в гравюре. Вначале это была сухая игла, затем ксилография с ее резкими сопоставлениями черного и белого, грубыми, как бы вырубленными топором скульптурными формами. Таков его запоминающийся «Пророк» (1912) с трагическим взором глубоко запавших глаз. Презентация: Эмиль НольдеРелигиозные композиции в творчестве Эмиля Нольде, художника запряженной жизни духа, всегда занимали особое место. В таких картинах, как «Тайная вечеря» (1909), «Распятие» (1911—12), «Положение во гроб» (1913), он ищет экстатичности, непосредственной силы воздействия на зрителя. Герои его произведений стоят вплотную к нам, рядом, история предательства и мучений совершается сейчас и всегда. «Инстинкт в десять раз важнее знания», — говорил Нольд Его картины и отмечены стремлением уйти от объективности знания к полноте мистического переживания судьбы Христа. Христос у Нольде — это Христос «крестьянский», спустившийся на самое дно мира, чтобы возвысить его. Образы Нольде, трагичные, порой до безысходности, заставляют вспомнить великую традицию немецкой средневековой живописи и прежде всего Грюневальда. Все творчество Эмиля Нольде проникнуто религиозным чувством — к нему вела экспрессионистов сама направленность на «внутреннее» вещей, стремление к сверхчувственному познанию единственно данной истины. Энергия, наполняющая мир, у Эмиля Нольде явлена прежде всего в цвете, ставшем для него навсегда главным выразительным средством. Это краски природы, но не копирующие ее, а взятые у нее самой, из ее недр и глубин, и потому единственно подлинные. «Нольде пишет горячими красками, которые как будто выломаны прямо из грубой земли, взяты из глубины лиловых озер, выдавлены из волчьих ягод», — так писал о нем его современник, критик Вильгельм Гаузенштейн. Сниженность, варварская грубость отличают картины Нольде, связанные с «темой большого города», общей для всех экспрессионистов. Но иные из соратников Нольде более социальны, конкретны. Мир города у Нольде — это прежде всего таинственный, фантасмагорический и низменный Гамбург с желтолицыми матросами-китайцами, с подвыпившими парочками в ресторане. Все это у Нольде остро, необычно, экзотично — его тянуло к такому миру, недаром в 1913 году он совершил путешествие в Новую Гвинею с заходом в Россию, Японию, Китай. Так имя Эмиля Нольде встало в один ряд с именами других беглецов из мира цивилизации — Рембо, Гогена. Но у него был свой образ далеких стран. Его «Мальчики-папуасы» (1913—14) не обладают гибкими и прекрасными телами, они скованы, но серьезность и отчаяние одиночества, сквозящие в их странно значительных лицах, запоминаются навсегда. А рядом — буйные развлечения александрийских моряков («В порту Александрии»). Безудержное язычество и суровое христианство у Нольде не противопоставлены друг другу. Интенсивное переживание того и другого, до страдания, до мук — и есть залог их очистительного воздействия на душу. Эмиль Нольде не писал портретов своих современников, стремясь уйти от конкретности. Изображения человека у него символичны, они находятся, как говорил художник, «по ту сторону понимания и знания» и «вне времен». Таковы его «Дьявол и ученый», «Обнаженная и евнух», «Брат и сестра». Но человеческая душа всегда была в центре его творчества. О ней и его многочисленные пейзажи, которые он писал на протяжении всей жизни. Природа для него — пространство переживания, но от субъективности этого ощущения мира художник возвышается до объективности животворящей силы самого творческого духа мира. Огромную роль в его пейзажах играет небо, часто в драматическом, предгрозовом состоянии, с рваными силуэтами тяжелых туч. Природа торжественна и значительна. Человека в ней не видно, но есть знаки его присутствия: дома, мельницы, лодки, лишь в растворении в бескрайнем универсуме находящие свое место. Природа Нольде красочна, но в этом нет ни декоративности, ни жизнерадостного ощущения мира. Интенсивность цвета у него, как всегда, залог интенсивности жизни духа, и не случайно такое большое место занимает в его пейзажах свет, идущий как бы изнутри картины, излучаемый пятнами краски. «Дикая красота» пейзажей Нольде есть красота концентрированная, уходящая от внешности — к сущности. Поэтому эти картины природы, при всей их продиктованности натурными впечатлениями, никогда не бывают «портретами». Даже исполняя двадцать раз один и тот же вид «Осеннего моря» (1911), Нольде не стремится к запечатлению его различных атмосферных состояний, но скорее вновь и вновь пытается найти равнодействующую между состоянием собственной души и неизменным духом природы. Образы природы не оставили Нольде и в поздние годы его жизни. Это были не только пейзажи, но и натюрморты с цветами, часто акварели — и в этой технике художник достиг совершенства. Его красные маки, лиловые тюльпаны — это словно цвет в чистом виде, светлый, свободный и прекрасный, не отягченный драматической экспрессией, тяготевшей над искусством художника, заставлявшей его порой уничтожать свои работы, чтобы освободиться от них. Легкие, импровизированные акварели Нольде, исполненные на влажной японской бумаге, — самая светлая часть его творческого наследия; но на ней лежит другая печать — только эта область и осталась ему, когда при фашизме Нольде подвергли запрету на творчество. Эмиль Нольде всегда был далек от политики, но его творчество, напряженное вплоть до экстаза, почти фанатическое, оказывалось связанным с идеями «немецкого национального духа». Его «нордическое» искусство привело художника к членству в нацистской партии. Но иллюзия соединения подлинного искусства с тоталитарным режимом потерпела крах — Нольде был заклеймен как «вырожденец». Творчество Нольде выше, значительнее «арийского» духа и во многом противоположно ему. Но эта драма ложных упований и притязаний художника открывает, быть может, важные стороны искусства 20 века, преступающего дозволенные ему пределы и в расплате за это достигающего подлинно трагических высот. Информация: Немецкий экспрессионизм (от лат. expressio — выражение), – направление в литературе и искусстве, 1-й четверти 20 века , провозгласившее единственной реальностью субьективный мир человеку, а его выражение главной целюю искусства. Стремление к «экспрессии», обостренному самовыражению, напряженности эмоций, гротескной изломанности, иррациональности образов наиболее ярко проявилось в культуре Германии и Австрии (писатели Г. Кайзер, В.Газенклевер, художники Э. Нольде, Э.Л. Кирхнер, Ф. Марк, Э.Барлах и др. в Германии , художники О. Кокошка, М. Бекман, и др., композитор А. Шенберг в Австрии, немецкие кинорежиссеры Ф.В. Мурнау, Р.Вине и др.) В 1905 году немецкий экспрессионизм оформился в группу «Мост», которая бунтовала против поверхностного правдоподобия импрессионистов, стремясь вернуть немецкому искусству утраченные духовное измерение и разнообразие смыслов. В программе «Моста» было много общего с французским фовизмом. Пытаясь разработать упрощённый эстетический словарь с краткими, сокращёнными до самого существенного формами, члены «Моста» обращались к творчеству Грюневальда и Альтдорфера, а также к искусству народов Африки. В предвоенные годы к «Мосту» примкнули Эмиль Нольде, Макс Пехштейн, Отто Мюллер.

Tags: ↓↓ Ниже смотрите на тематическое сходство (Похожие материалы) ↓↓ |

Литературное творчество

Литературное творчество